2017/11/28

大栗川のニホンミツバチ

今日はフィールドを多摩川河川敷から対岸の大栗川河畔で一人ビーライニング(=ビーハンディング)。11月下旬とあって花を残しているセンダングサはそう多くないが、久しぶりに東京近郊でニホンミツバチの姿を見かけた。

ただ、何度「餌付け→リリース」を繰り返しても一向に仲間が集まってくる気配がない。ここに来ているミツバチは花粉集めが目的で花蜜にはあまり興味がないのだろうか?

2017/11/17

つるしんぼ 2017秋

以前は「干し柿は甲州丸じゃなくちゃ」とのたまっていた自分だが、小粒の甲州丸の皮をむくのがおっくうになり、近頃はもっぱら甲州百目柿に宗旨替えをした。それもほんの十数個、軒先の飾りになる程度の数に減った。

吊るし紐も、以前は手編みのわら縄にこだわっていたが、今年からはビニール紐に変えた。

数少ない干し柿だから失敗はできるだけ避けようと、稲村半四郎氏の「ああ、へえ北風が出て、お天気がつづきそうだからつるしんぼをむくかな」の忠告を忠実に守るようにもしている。今年の秋は不安定な天気が多かったが、皮むきのタイミングはうまく合ったようで、これまでのところ順調に干しあがり "しこんしこんもむ” 状態になってきた。

2017/11/16

2018年フクロウシーズンのスタート

大木の樹洞(うろ)が少なくった八ヶ岳南麓で、フクロウに営巣場所を提供しようと、八ヶ岳自然クラブがフクロウプロジェクトを始めて14年目、これまで150羽以上のフクロウが八ヶ岳の森へ巣立って行った。昨日と今日の二日間は、そのフクロウ巣箱の保守点検作業。

この作業、あまり早い時期に実施すると、まだスズメバチが巣箱を利用中だったり、せっかく入れ替えた新しい巣材を、フクロウが入居する前にテンなどの小動物が汚してしまう。かといって、作業時期があまり遅くなると、寒風の中での作業がきつくなる。

天気予報は寒波到来を告げていたが、幸いこの二日間風はほとんどなく、温かい陽射しにも恵まれて談笑を楽しみながらリフォーム作業は快調に進んだ。気の早いフクロウ夫婦は12月に入ると営巣場所を探し始める。

2017/11/06

塩川ダムの紅葉がみごろ

増富大橋から見た紅葉。湖の奥、日陰部分の湖岸にはいつものように数十羽のオシドリがたむろしていた。

塩川ダムから北方向へ10分ほど車を走らせた荒川の川岸に下り、日向の岩に座り込んで昼食。塩川ダムの売店で特別にお願いして握ってもらった"おかず味噌"の温かいおにぎりが格別に美味しかった。

川面には木の葉がハラハラと舞い落ちており、流域の紅葉は間もなくフィナーレの風情だった。

帰路、ドライブで通過した木賊峠(とくさとうげ)から見た富士山もすでに晩秋の面持ち。

県道610号線を走っていて目に入った小さな廃屋。以前は分校として使われていたのか、あるいは村役場だったのか?

懐かしさを感じさせる建物の風情に惹かれ思わず車を停めた。このまま朽ち果てさせてしまうにはなんとも惜しい。

2017/11/05

ビー・ライニング - 晩秋編

フィールドを春の須玉川渓谷から釜無川河畔に移し、花畑をアブラナからセンダングサにシフトしてニホンミツバチを追う。

蜜源・花粉源が豊富な早春とは異なり、晩秋のビーライニングはミツバチの餌づけが容易で、集まってくるミツバチの数も圧倒的に多い。

- サンプル蜂の捕獲→餌付け→リリース

- ある程度集まりだしたらパイロット蜂を選んで背中にマーキングし

- マーキングしたミツバチが再度ビーボックスに訪れるまでの時間と帰巣方向から巣のありかを推測する

彼・彼女たちが記録したデーターを、巣を発見した後でチェックしてみたがかなり的を得た数値が記録されていた。

ただ、今日の演習での想定外の出来事は . . .

- ニホンミツバチ狙いだったが、集まって来るのはセイヨウミツバチがほとんど

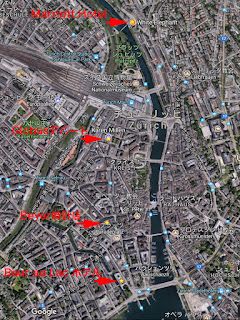

- 最初の餌づけポイント(下地図の①)でミツバチは西〜南方向の丘陵地へ飛んで帰ると読んでいたが、リターン飛翔は釜無川を越えて東の集落方向へ

今日集まったミツバチは、集落の住民に飼育されているセイヨウミツバチの巣箱からのもので、昨年体験したように丘陵地から飛来してくるニホンミツバチではなかった。注(1)

突き止めた巣が自然巣でなかったのは残念だったが、徐々に場所を絞り込み、たとえ飼育巣箱であっても最終的にはその位置を突き止めたのだから、高校生たちのビー・ライニング技術の進歩は賞賛に値する。

最後はビーライニングでたどり着いたF氏の飼育群を見学させていただき、帰りにはハチミツ瓶詰のお土産までいただいたのだから、高校生たちにとっては収穫の大きいビーライニング/ハニーハンティングの一日だったに違いない。

①、②、...はビーボックスを移動した場所。矢印はパイロット蜂の帰巣方向。

注(1) :セイヨウミツバチがビーボックスを占拠してしまうと、ニホンミツバチは敬遠してそこには寄り付かなくなってしまうのだろうか?今後の調査課題。

2017/11/03

奉献 葡萄酒樽

孫娘と孫息子の七五三祈願に訪れた明治神宮、参道に並べられていた葡萄酒樽を見て”日本にもビーハウスが!”と一瞬見間違えてしまった。

スイスやスロベニアのビーハウスに関心を持ってからもう十年以上になる。が、まだビーハウスでのニホンミツバチ飼育は実現していない。そのせいもあったのか早とちりだった。

率先して西洋文化を取り入れようとした明治天皇は、葡萄酒もよく嗜まれたそうだ。そんな明治天皇に、海外の葡萄酒メーカーから寄贈された葡萄樽の陳列で、隣には明治天皇御製の歌が掲示されていた。

よきをとり あしきをすてて外国(とつくに)に おとらぬ国となすよしもがなここ数年、仲間内の会合で "明治維新の真実" の議論が盛んだが、明治時代に生きた人たちが、西洋諸国に追いつけ追い越せの熱意に燃えていたことだけはこの歌からも伺える。

2017/10/31

紅葉狩り

久しぶりの晴天。であればと、予定していた蜜蜂巣箱の煮沸消毒作業を後まわしにして、紅葉の名所を目指して奥蓼科方面へドライブすることにした。

最初に訪れたのは東山魁夷が「緑響く」の下絵を描い場所として有名な奥蓼科横谷峡の御射鹿池(みしゃかいけ)。この景観を「緑響く」へと昇華させた東山画伯の力は凡人には計り知れないことだが、観光バスで次々とやってくる"信州紅葉狩り"のツアー客の中には、ありふれた人造池の景色を見て、私同様「ん!」と思う人も少なくないはずだ。

ネット情報にから察すると"夕日で山が赤く染まるタイミングを狙って、川面に映る景色をめでる" という鑑賞テクニックが必要のようだ。

次に訪れた横谷観音展望台。紅葉見物のタイミングとしてはドンピシャだったようだが、数日前の台風で随分葉っぱが散ったようでやや寂しい感じがした。

ということで早々に奥蓼科を後にし、尖石考古館の見学でたっぷりと時間を使い、縄文の湯で身体を温めてから閉店間際の「たてしな自由農園原村」で野菜を調達して帰路についた。

今年の紅葉狩りは再度挑戦することになりそうだ。

2017/10/17

ポストCCDのミツバチたち

米国に端を発したミツバチの失踪事件、"地球上からミツバチが消えるのでは"と騒がれた蜂群崩壊症候群(CCD)が起きてから丸10年、今ではマスコミもすっかり報道しなくなってしまった。

あのCCD騒動はなんだったのか?CCDは社会に何をもたらしたのか?その後ミツバチ界はどう変わったのか?. . . 「ポストCCDのミツバチたち」という演題でK大東京OB会の例会で話した。

さすがK大OB会とあって集まった皆さんも多種多才、ミツバチ関連ビジネスに関わりを持っている方が多かったのも意外だった。南米駐在時代にお世話になった恩返しにとブラジル産プロポリス製品を日本でプロモートされている方、養蜂家向けに女王蜂を育成している会社の会長さん、ITを活用したミツバチ巣箱の保守管理システムを開発されたAI(人口知能)業界のアントレプレナー、. . . 。

"ミツバチと生物多様性" 、"大都市養蜂の流行" 、"在来種ミツバチの復権"など、ビジネスとはかけ離れたとりとめのない話にもかかわらず熱心に耳を傾けていただき、講演後の昼食を摂りながらの会話も活発で実に楽しい会合だった。

2017/09/15

2017/07/21

スイスのRoof-top beekeeping

「スイス旅行まとめ - ミツバチ編」

チューリッヒ(Zurich)のホテルの室内に置いてあった小冊子「THE VISITOR - ZURICH MAGAZINE」に、スイスのルーフトップ・ビーキーピング (Roof-top Beekeeping 屋上養蜂) についての記事があった。都市型養蜂 (Urban beekeeping)の一形態である「屋上養蜂」は日本では銀座ミツバチプロジェクトが有名だが、(ロスリン礼拝堂の巣箱に遡るまでもなく)ヨーロッパでの歴史はもっともっと古い。

世界でミツバチの巣箱密度が最も高いと言われるスイスだが、チューリッヒの都会派ミツバチの密度も相当高そうだ。

ネット情報をもとにチューリッヒ中心街で屋上に巣箱を置いたビルを探すと、数百メートルおきに次々と見つかる。それも著名なお店やホテルが多い。

Globusデパートで飼育しているのは養蜂業用のセイヨウミツバチ (Apis mellifera)ではなくスイスの在来種ブラックビーだという。チューリッヒの都市養蜂が、エコロジー活動と表裏一体ということを示唆している。

バスの窓から見た市内の街路樹も、アカシア、ユリノキ、トチノキなど、"Bee-friendly"な樹種が多かった。

(Marriott Hotel Zurichの写真。 18個のミツバチ巣箱が写っている。)

グリンデルワルトの蜂場

「スイス旅行まとめ - ミツバチ編」

- 移動中のケーブルカーやロープウェイ・ゴンドラ、あるいはバス・電車の窓から巣箱らしいものを探し . . .

- 帰宅するとGoogle Mapでその場所を推定し、バスや徒歩でそこまでのルートを調べ . . .

- トレッキングの合間や雨天の日にその場所へ出向き、周辺を歩き回って巣箱を探す。

全てがノーアポイントメントでの訪問なので、知りたかった情報が全て入手できたわけではないが、それでも実際に利用されているビーハイブやビーハウスの現物見学からは色々と得るものがあった。

①から③はプロの養蜂家のLA式巣箱。標高1100m-1250m-1600mの高度の違う三箇所に分散しておかれているのは花の開花時期に合わせてのことだろう。

(詳細は7/9に掲載済み)

④自宅の前の丘の上に十数個のLA巣箱を並べており、どの巣箱からもセイヨウミツバチが活発に出入りしていた。

(自分では良い写真が撮れなかったので右写真はGoogleストリートビューを転写させてもらったもの。2014年10月撮影だが訪問した時もほぼ同じような状態で巣箱が並んでいた。)

⑤スイス、オーストリア、スロベニアなどの伝統的ビーハウス(集合住宅式蜂小屋)。

小屋のサイズは小振りで今年は2群しか飼育していないことから察すると"趣味の週末養蜂家" のようだ。

⑥16個の巣箱が上下2段、合計32群を飼育する本格的なビーハウス。採蜜などの作業室も付属している。

すぐ近くの農家がビーハウスのオーナー。留守中のご主人に代わって老婦人と話したが、ミツバチの面倒はもっぱらご主人の仕事とのことであまり詳しい話は聞けなかった。

⑦今回見た唯一の丸太式巣箱。牧草地内の作業小屋の軒下に置かれていた。

⑥16個の巣箱が上下2段、合計32群を飼育する本格的なビーハウス。採蜜などの作業室も付属している。

すぐ近くの農家がビーハウスのオーナー。留守中のご主人に代わって老婦人と話したが、ミツバチの面倒はもっぱらご主人の仕事とのことであまり詳しい話は聞けなかった。

⑦今回見た唯一の丸太式巣箱。牧草地内の作業小屋の軒下に置かれていた。

黒光りしたログ、錆びたドア金具、荒削りの丸太巣箱、. . . 。全てが歴史を感じさせる絵になる光景。隣の丸太ベンチは、年老いた農夫がミツバチの出入りを眺めながら作業の合間にコーヒーブレイクをするためのものだろう。

雨天とあって作業小屋には誰もいなかった。

雨天とあって作業小屋には誰もいなかった。

2017/07/20

スイスの蜜源植物:カルナ・ブルカリス

「スイス旅行まとめ - 蜜源植物」

高地寒冷地の八ヶ岳南麓の秋〜冬の蜜源植物として期待しているカルナ・ブルガリスやエリカ・カルネア。これらの花が蜜源花として優秀であることを裏付ける光景に出会いたいものと、スイスに来た時は毎回注意深く観察しているが今回もそんな光景を見ることはできなかった。(写真は Holenstein 標高1600m付近)

スイスでは、カルナ・ブルガリスやエリカ・カルネアは秋〜冬の寒い時期の観賞用として庭先や鉢植えでも育てられているそうなので、他の花々が少なくなった晩秋の季節にでも観察しないとミツバチが訪花している光景に出くわすことは無いのかもしれない。

→「スイスの蜜源植物_一覧」へ戻る

スイスの蜜源植物_イブキジャコウソウ

「スイス旅行まとめ - 蜜源植物」

イブキジャコウソウの仲間 (Thymus polytrichus)

Pfingsten & Waldspitz 1918m (撮影:2017/07/08)

石灰質の日当たりのよい地帯に群れて自生するシソ科の植物。カラミンサ、ミント、ラベンダー、セージ、タイム、ナギナタコウジュ、. . . と、シソ科の植物はおしなべてミツバチがお気に入りの蜜・花粉源。

イブキジャコウソウはスイスアルプスではあちこちで見かけ、かなりの確率でミツバチの姿を見つけることができた。

スイスの蜜源植物_ミヤコグサ

First〜Bachalpsee 標高2100m付近(2017/7/6 撮影)

百花繚乱のお花畑で、一種類だけの花を選んで飛び回るミツバチの姿をしばしば目撃したが、ここではミヤコグサ(の仲間)が "選ばれた花" だった。ミツバチの嗜好によるものなのか、あるいはその花の流蜜量によるものなのかはよく分からない。

時には、他の花と混じり合って咲いている所もあった。その光景は、あたかも良く設計された植え込まれた花壇かと思えるほど華やかで美しい。

→「スイスの蜜源植物_一覧」へ戻る

スイスの蜜源植物_フウロソウ

「スイス旅行まとめ - 蜜源植物」

フウロソウの仲間 (Geranium Sylvaticum / Geraniaceae)

写真:2017/6/22 Col de Balme〜Charamillon 標高2000m付近

写真を眺めていて気付いたが、フウロソウへ訪花しているのはスイスの在来種ブラック・ビーではなかったかと思う。

写真を眺めていて気付いたが、フウロソウへ訪花しているのはスイスの在来種ブラック・ビーではなかったかと思う。氷河期の時代からスイスの自然界に生息してきた"スイス・ブラック・ビー" (Swiss black bee)、ハチミツ生産量で商業用養蜂種に劣ることから、近代養蜂の普及とともに忘れ去られ一時は絶滅の危機に瀕していたようだ。

近年、そのブラック・ビーを再評価する機運が高まり、ブラック・ビー保護運動は、スイスだけでなくヨーロッパ各国で起きている。冬の寒さに強い耐寒性、伝染病への強い抵抗力など、ブラック・ビーの生態特性が再評価されているだけでなく、効率性、生産性一辺倒の近代養蜂への反発が運動の背景にあるように感じる。日本ミツバチの歴史と酷似しているようで興味深い。

注記:→「スイスの蜜源植物_一覧」へ戻る

ブラック・ビー”は、英国、北欧、中欧、ヨーロッパアルプスなどのヨーロッパ各地に生息し、それぞれの国で、 British black bee、German dark bee、Scandinavian black bee 、. . . などと呼ばれているが、全てセイヨウミツバチ(Apis mellifera)の亜種「Apis mellifera millifera」に分類される。

スイスの蜜源植物_ミネズオウ

(2017/6/25撮影)

他の高地でも同じような疑問を感じたが、ここに集まっているミツバチ達は一体どこから来ているのだろうか?森林限界を超えた標高2670m、はるか眼下に集落が見えなくはないが、そこまでは直線距離でゆうに5〜6キロ以上ありそうにみえる。移動養蜂家が運び込んできた巣箱が近くにあるとも思えない。

スイスの蜜源植物_アルペンローゼ

写真:2017/6/22、Col de Balme〜Charamillon 標高2000m付近

エーデルワイス(ウスユキソウ)、ゲンティアナ(リンドウ)と並んでスイスアルプスを代表する花アルペンローゼ、全山を覆う花に群れるミツバチの光景を見て、アルペンローゼがスイスアルプスの主要な蜜源花であることを実感した。

→「スイスの蜜源植物_一覧」へ戻る

スイス蜜源植物_一覧

「スイス旅行まとめ - 蜜源植物」

季節が良かったこともあり、今回の旅行ではずいぶんと多くのミツバチに出会うことができた。ミツバチが訪花していることを確認し、写真での記録ができた植物は全部で25種。正式な植物名、見かけた場所、標高、周辺環境などを整理してカテゴリー別に分類するつもりだがいつのことになるか分からないのでとりあえずは撮影した写真を7/20付けで記録として掲載し、今後おいおい整理していくつもり。

アルペンローゼ (Rhododendron ferrugineum / Ericaceae)

写真:2017/6/22、Col de Balme〜Charamillon 標高2000m付近

ミネズオウ (loiseleuria / Azalea)

写真:2017/6/25 Gornergrat〜Riffelsee 標高2600m付近

フウロソウの仲間

フウロソウの仲間 (Geranium Sylvaticum / Geraniaceae)

写真:2017/6/22 Col de Balme〜Charamillon 標高2000m付近

ミヤコグサの仲間 (Lotus alpinus / Fabaceae)

写真:2017/7/6 First〜Bachlpsee 標高2100m付近

イブキジャコウソウの仲間イブキジャコウソウの仲間 (Thymus polytrichus)

写真:2017/7/6 Waldspitz 1918m付近 & 2017/7/8 Pfingstegg 1400m付近

***** 以下は未整理 *****

コウゾリナの仲間 7/6

7/6 First - Bachsee 2262m

7/6 Bachalger 2000m

カルナ・ブルガリス (Callun vulgaris / Ericaceae)

写真: 2017/07/09 Grindelwald〜Holstein 標高1600m付近

Holenstein (撮影:2017/7/9)

ノイチゴ

(撮影:2017/6/26)

(撮影:2017/6/26)

xxxxx Interlaken (撮影:2017/7/1)

xxxxx Grindelwaldのシャレー庭 (撮影:2017/7/7 )

シモツケ Grindelwaldのシャレー庭 (撮影:2017/7/7 )

7/11 Thunの教会の庭 (撮影:2017/7/11)

Thunの城郭の花畑 カラミンサ (撮影:2017/7/11)

カラミンサはどこでも一番の人気もの。

Grindelwaldの教会墓地 (撮影:2017/7/12)

ラベンダー Grindelwald のシャレー近くのバス停近くの民家花壇 (撮影:2017/7/12)

シロツメクサ (Grindelwald の教会の庭 7/12 撮影)

Thunの教会の庭 (撮影:2017/7/11)

xxxxx (Grindelwald の教会の庭 7/12 撮影)

xxxxx Zurich空港近くの畑畦道 (撮影:2017/7/16)

ヒマワリ Zurich空港近くのヒマワリ畑 (撮影:2017/7/16)

登録:

投稿 (Atom)